KAIST 과학기술정책대학원 박사 과정

박현빈

hyun1379@kaist.ac.kr

강원세계산림엑스포?

지난 9월에서 10월 사이, 2030 부산 엑스포에 대한 기대가 아직 한창일 때, 강원도에서는 사뭇 다른 엑스포가 진행 중이었다. 이름하여 2023 강원세계산림엑스포 (Gangwon Forestry Exhibition, 이하 산림엑스포). 숲과 산불에 관심을 갖고 있는 연구자로서 엑스포가 열리기 전부터 꼭 가야겠다고 마음을 먹고 미리 표까지 예매해 두었었다. 대전에서 강원도까지 편도로 5시간 정도 걸리는 거리는 현장 방문의 장벽이 되기도 했지만, 봄철 대형산불로 고초를 겪어온 강원도라는 현장에 대한 호기심, 숲과 강원도 지역이 맺어온 특수한 관계에 대한 호기심은 산림엑스포 참석을 위해 짐을 싸게 만들기 충분했다.

엑스포에 가기 전에 읽은 기사들은 엑스포가 성황리에 진행되고 있음을 보도했다. 산림엑스포의 성공 소식은 끝나고도 이어졌다. 강원도의 일간지들은 2023년 9월 22일부터 10월 22일까지 한 달간 열린 산림엑스포가 당초 예상했던 132만 명의 관람객보다 10% 초과하는 145만 명의 관람객을 유치했고, 4700억 원의 경제효과를 만들어 취업자 수는 2만 명 증가하고 관광업 매출이 3% 증가하는 등 지역경제를 활성화시켰다며 자부심과 함께 성공적인 폐막 소식을 전했다.1 강원도의 행정구역 명칭이 특별자치도로 변경된 것과 발맞추어 ‘산림이 주는 미래,’ ‘세계 산림 수도’ 등 강원도의 미래와 산림 정책에 대한 비전이 선포되기도 했다. 한편, 세계산림엑스포2였음에도 불구하고 16개의 해외 국가와 단체가 참여했고, 외국인 관람객 수도 2만 명에 그쳤다는 점에서 이번 엑스포의 한계를 지적하는 평가도 공존했다.3

개최지 입장에서는 관람객 수와 경제적 지표라는 가시적 성과로 엑스포를 평가하는 것이 필수불가결하겠으나, 매우 빈약할 따름이다. 엑스포의 역사에 대한 연구들은 엑스포를 통해서 당대의 문화, 이데올로기, 과학기술과 산업을 동원하여 국가 및 자본이 만들어내는 인류와 미래에 대한 상상을 비평적으로 읽어내고자 했다.4 그렇다면 강원세계산림엑스포는 어떤 엑스포였을까? 그곳에서는 어떤 문화가 표현되고, 어떤 미래가 상상되었을까? 또한 그 과정에서 감추어진 것은 무엇이었을까? 산림만을 주제로 열린 엑스포는 국가별로 스펙터클한 과학기술과 산업의 장관을 뽐내는 통상의 엑스포보다는 시시해 보일 수도 있다. 그렇지만 이 글은 산림엑스포를 통해 숲의 어떤 측면이 강조되었으며, 강원도라는 지역의 맥락에서 산림을 주제로 엑스포가 열렸다는 것이 어떤 의미였는지 톺아보고자 한다. 이는 비록 필자의 협소한 경험에 따른 분석이지만, 이 글이 산림엑스포를 방문한 가족들, 현장체험학습으로 온 학생들, 단체 관람을 오신 어르신들, 그리고 지역민들을 포함한 다양한 시민들에게 산림엑스포가 어떤 사건이었는지에 대한 논의로 확장될 수 있으면 좋겠다.

강원세계산림엑스포 전시 이모저모

2023 강원세계산림엑스포는 산림의 역사, 문화, 생태 등을 주제로 한 최초의 산림분야 국제엑스포다. 인간이 숲에 거주하고 숲을 자원으로 활용해왔던 역사가 오래된 만큼, 각 국가나 회사의 발전된 임업과 기계들을 소개하고 산업의 교류를 촉진하는 엑스포는 수차례 있었지만,5 산업적 측면뿐 아니라 산림의 역사, 문화적인 측면을 강조한 엑스포는 찾아보기 힘들었다. 강원세계산림엑스포는 “세계, 인류의 미래, 산림에서 찾는다”를 주제로 한국 산림의 역사, 문화, 생태, 그리고 산업을 대대적으로 알리고자 했다.6 이번 엑스포는 강원도 고성군에 마련된 잼버리수련장을 주행사장으로 하고, 속초, 인제, 양양 시·군에 부행사장을 두어 학술행사와 각 지역의 가을 축제들과 연계해서 진행되었다.

산림엑스포의 전시는 ‘푸른지구관,’ ‘산림평화관,’ ‘문화유산관,’ ‘휴양치유관’ 그리고 ‘산업교류관’까지 총 5개의 전시관과 산림장비 야외 전시장으로 이루어져 있었다. 각 전시는 나름의 방식대로 숲이 세계 및 지역(한국 혹은 강원도)과 맺고 있는 다양한 관계를 드러내 주었다. 특히, 세계라는 맥락은 첫 세 전시관에서 드러났는데, 그것이 과연 세계산림엑스포라고 불릴 만큼 세계적이었다고 할 수 있을지는 확신이 들지 않았다.

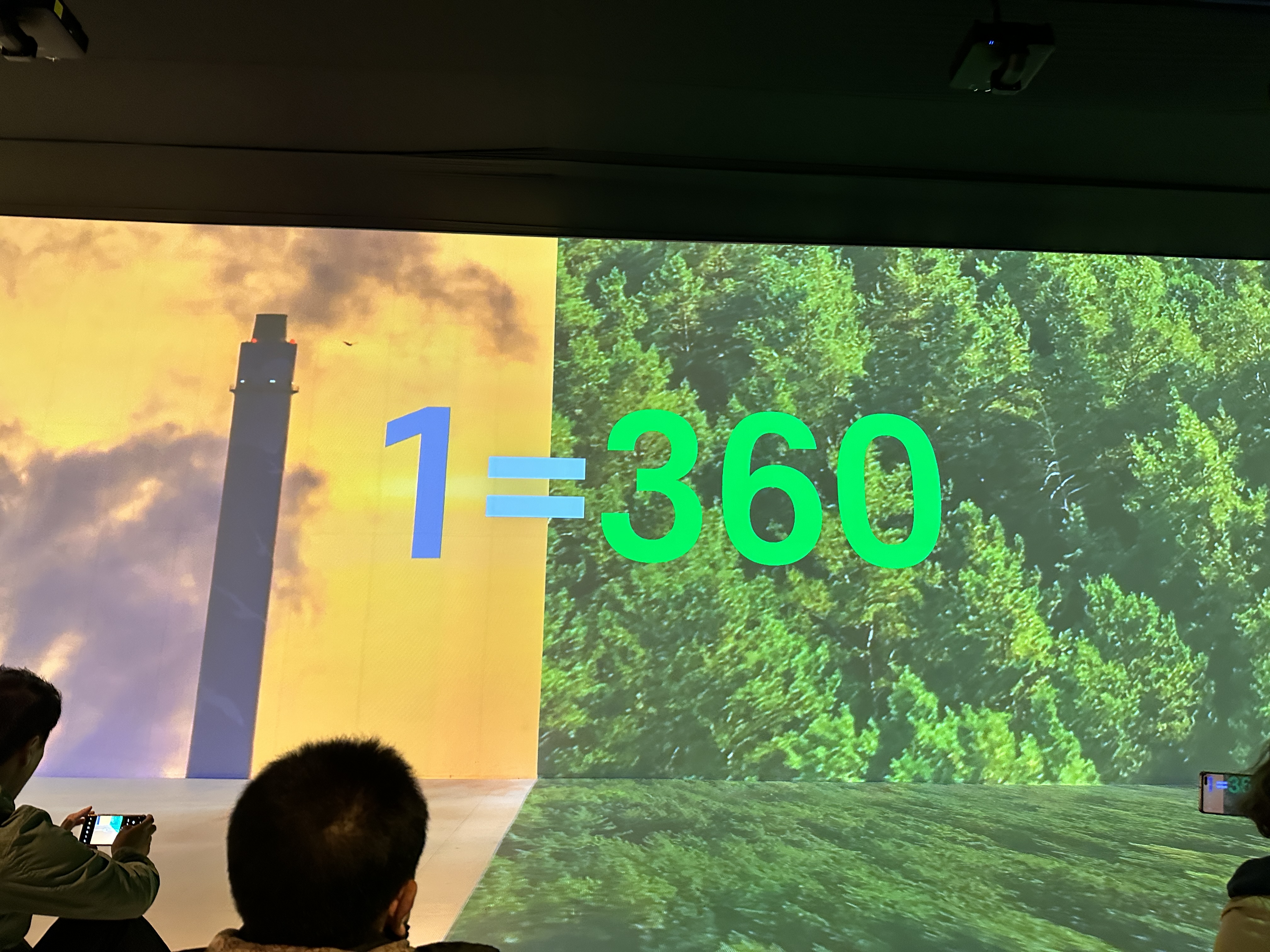

첫 번째 전시관인 푸른지구관은 삼면이 대형 스크린인 방에서 두 개의 주제 영상을 상영했다. 하나는 행성적 문제로서의 기후변화, 그에 따른 산불, 폭우와 홍수 등 각종 재난의 문제를 다루었다. 이러한 세계적 위기 속에서 숲은 이산화탄소 흡수원으로 무대에 등장한다. 영상은 ‘1=360’이라는 공식을 소개하고 강조하며 마무리된다. 이는 공기 중 1톤의 이산화탄소를 흡수하기 위해서 360그루의 나무가 필요하다는 것을 뜻한다. 이 공식은 나무를 많이 심고 보전해서 공기 중 이산화탄소를 흡수해 기후위기를 극복하자는 주장으로 이어진다. 그렇게 나무를 심고 숲을 만드는 조림은 인류의 미래를 위협하는 기후변화에 대응하는 하나의 해법으로 등장한다. 다른 영상은 조림이 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니라 역사적인 뿌리가 있음을 보여준다. 영상은 한국 전쟁 이후 한국이 국가 주도의 조림사업을 통해 산림녹화에 어떻게 성공했는지를 소개한다. 1973년부터 본격적으로 시작된 치산녹화사업의 사진들, 열심히 묘목을 옮기고 심는 한국 사람들의 모습이 아리랑을 편곡한 웅장한 노래에 실려 전달된다. 치산녹화사업이 시작된 지 50주년이 되는 해에, 이 역사적 조림은 기후변화의 맥락에서 새로운 의미를 덧입는다. 남한 국토 면적의 60%에 해당하는 숲의 기틀을 놓은 산림녹화사업은 기후변화에 대응하는 기반을 마련했고, 그 역사는 지금도 이어져야 한다는 것이다. 이렇게 행성적 위기감은 갑작스럽게 국가적 자부심으로 전환된다.

전시관을 나오면 ‘숲 지키기 프로젝트’라는 작은 부스가 보이는데, 이곳에 서약을 하면 서약인원 50명 당 한 그루의 나무가 강원도에 심어진다고 한다. 이렇게 산림엑스포는 기후변화로 위협을 받는 “세계, 인류의 미래”를 산림에서 찾을 이유로 숲의 탄소 흡수 기능을 조명하고, 조림의 실천으로 관람객을 초청한다. 한국이 기후변화 대응에 얼마나 기여하고 있는지, 조림이 기후변화 정책의 전체 틀 내에서 얼마나 유효한지는 논외로 하고 말이다.

<그림 1> 푸른지구관에서 상영된 산림엑스포 주제영상의 일부. 기후변화로 위한 위기감과 함께 ‘1=360’이라는 공식이 소개된다 (왼쪽). 산림청의 감독하에 진행된 치산녹화사업 사진 (오른쪽).

다음으로 산림평화관은 조선시대부터 치산녹화사업과 현재까지의 한반도 숲의 역사를 소개한다. 한반도의 숲은 조선시대 후기부터 일제시대와 한국전쟁을 거치며 무분별한 벌채와 주변 나라들의 침략으로 점점 황폐화되었다. 이러한 역사를 딛고 1970년대부터 실행된 한국의 산림녹화사업은 국토를 푸른 경관으로 만드는 데 기여했다. 전시라는 설정에서 역사적 사건의 자세한 내용과 분석이 생략된 것을 감안해야겠지만, 이는 파괴에서 회복으로 이어지는 단선적인 역사서술이다.7 어쩌면 이 전시가 강조하고자 한 것은 역사적 엄밀성보다 평화의 가치를 산림에 부여하는 것으로 보인다. 산림엑스포는 폐허로부터 회복된 산림의 이야기를 바탕으로 한국, 특별히 강원도의 숲에 ‘평화’라는 가치를 부여한다. 한국의 숲은 일제의 약탈과 전쟁의 피해를 딛고 일어나 이제는 평화를 증언하는 존재로 앞장선다.

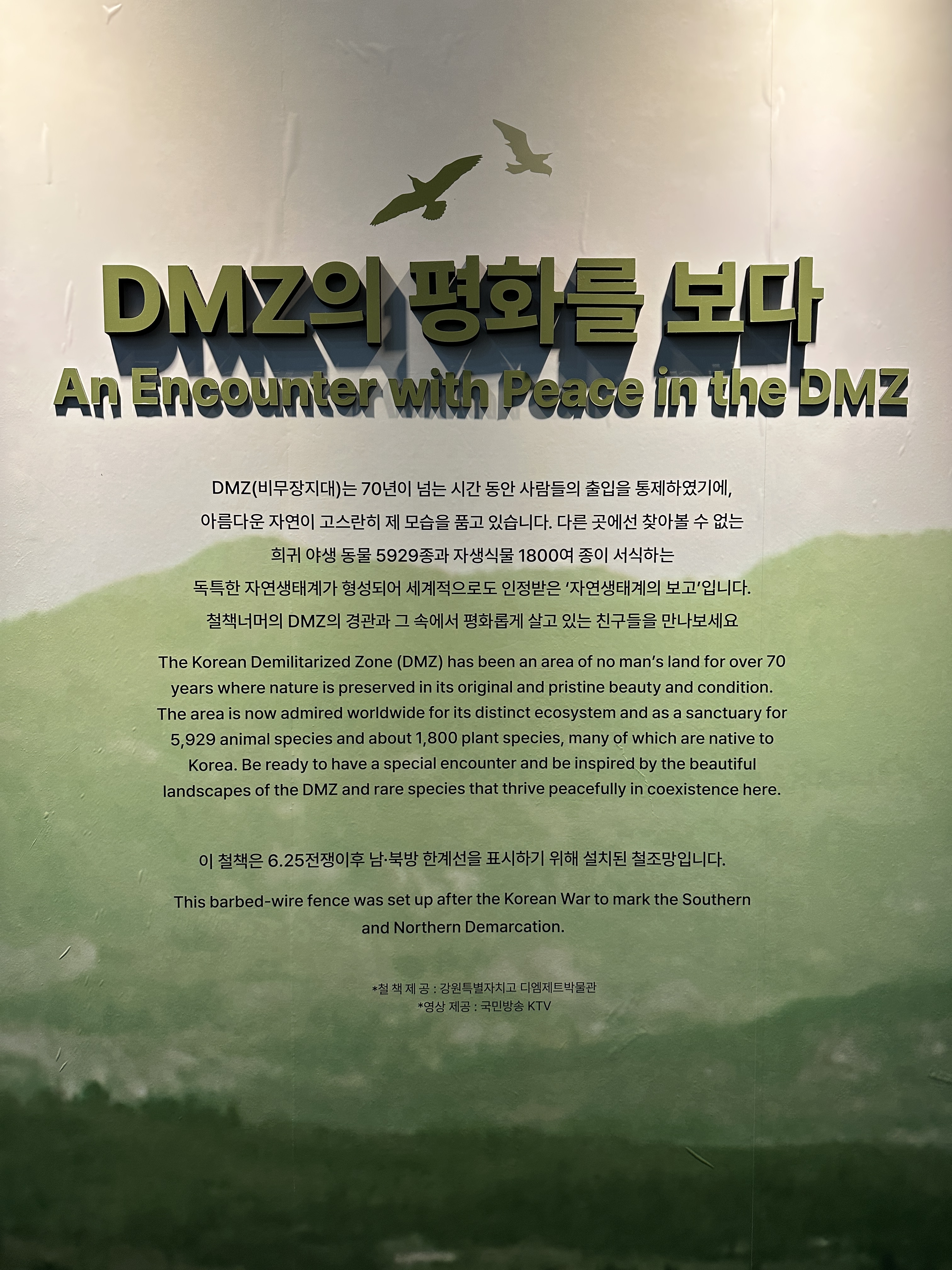

특히 강원도의 비무장지대(DMZ) 숲에 평화라는 가치가 부여된다. 강원도라는 행정구역명은 남한뿐만 아니라 북한 남동부까지도 포함하기 때문에 분단 현실을 간접적으로 드러낸다. 이러한 분단 현실에서 비무장지대를 조금만 벗어나면 여전히 군사적 긴장감이 감돌지만, 70년 이상 인간의 간섭이 제한되었던 비무장지대에 형성된 독특한 자연생태계는 “한반도의 녹색평화공간”으로 표상된다. 비슷하게 나무와 숲을 매개로 하는 사막화방지협약 (UN Convention to Combat Desertification), 생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity), 개발도상국의 산림 복원을 돕는 유엔식량농업기구 (Food and Agriculture Orgnization) 사업 등의 국제 협력이 산림평화관에서 강조된다. 하지만 이렇게 탈정치화되고 자연화된 평화8가 실제로 어떤 의미인지는 추후 논의가 더 필요할 것 같다. 실제 국제협력의 관계자들이 전시를 설명해 주었다면 더 실감 났을 것 같은데, 아쉽게도 평화를 보여주는 구체적인 관계와 실천은 전시되기 어려웠던 모양이다. 말뿐인 평화가 아니기를 바랄 따름이다.

<그림 2> 산림평화관 내부 DMZ 전시 벽면의 해설 (왼쪽). “DMZ(비무장지대)는 70년이 넘는 시간 동안 사람들의 출입을 통제하였기에, 아름다운 자연이 고스란히 제 모습을 품고 있습니다. 다른 곳에선 찾아볼 수 없는 희귀 야생 동물 5929종과 자생식물 1800여 종이 서식하는 독특한 자연생태계가 형성되어 세계적으로도 인정받은 ‘자연생태계의 보고’입니다. 철책 너머의 DMZ의 경관과 그 속에서 평화롭게 살고 있는 친구들을 만나보세요.” 유엔사막화방지협약(UNCCD)과의 협력사업에 대한 전시 벽면 해설 (오른쪽). ‘산림의 평화’가 강조되고 있다.

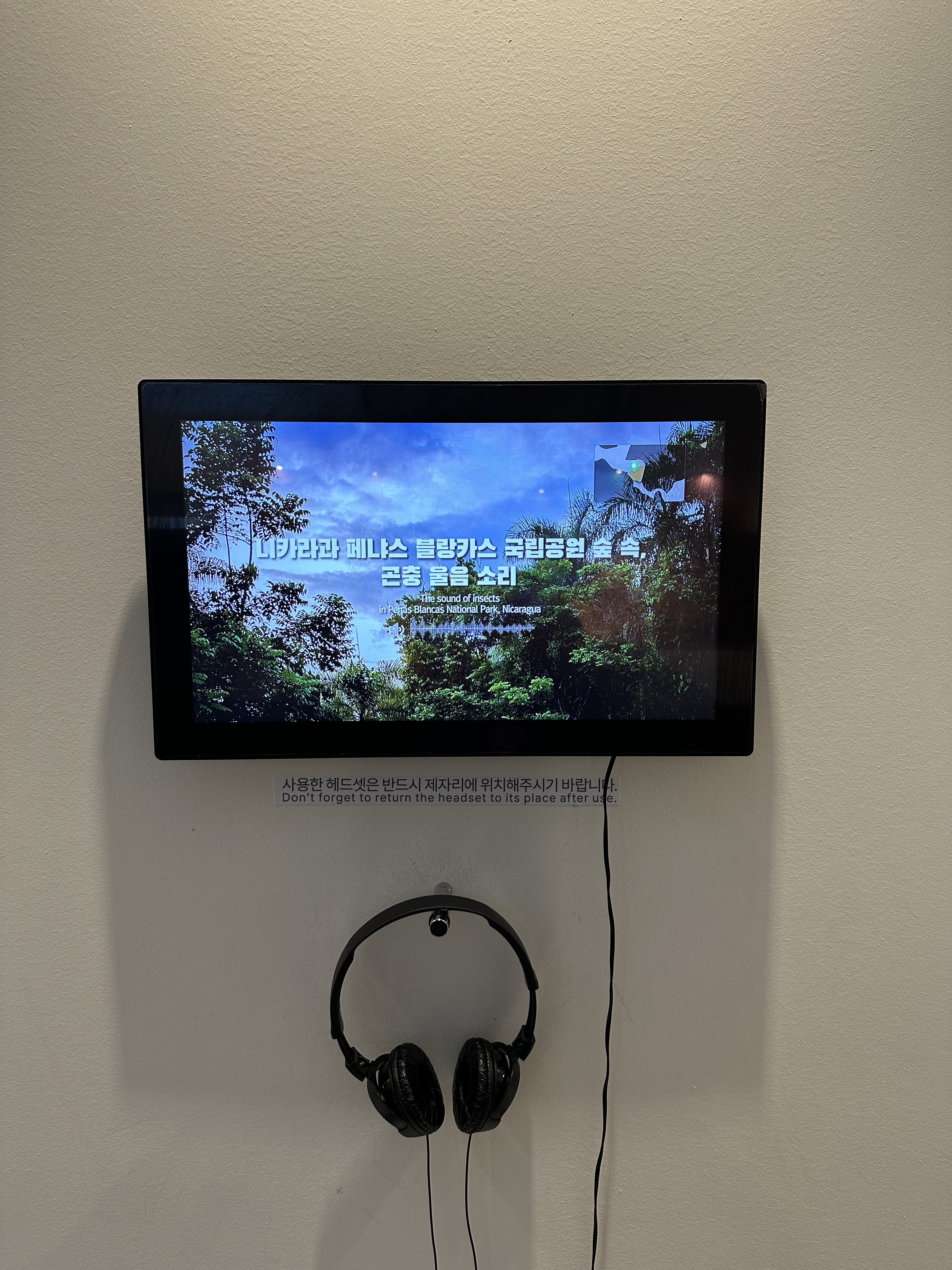

문화유산관에는 나무를 이용한 다양한 예술품, 목재 가공품 등의 문화적 인공물들이 전시되었다. 점점 산림엑스포의 세계적 맥락은 줄어들어 갔는데, 200년 된 나무의 단면 나이테를 통해서 한국사와 세계사 연표를 보여준다거나, 니카라과 국립공원, 아랍에미리트 아즈만 맹그로브 습지, 제주도 곶자왈 등 세계 각지의 숲에서 녹음된 소리를 들려주는 정도에 그쳤다. 나무의 향을 추출해 전시하기도 해서 시각, 청각, 후각 등 다양한 감각으로 숲을 경험하게 한 전시 방식은 흥미로웠으나 세계적인 관점에서 숲과 문화유산을 논하기에는 전시 내용이 다소 빈약했다. 오히려 이곳에서 흥미로웠던 전시는 한국수목원정원관리원과 국립백두대간수목원에서 함께 진행한 산불에 대한 전시 <불멍: 불에 멍들다>였다. 국내, 외 대형산불에 대한 설명뿐 아니라 국내 산불 피해자의 목소리, 그리고 올빼미 등의 피해 동물을 구조하는 영상, 산불 진화대의 영상이 상영되었다. 산불이라는 현상이 숲과 인간의 관계를 어떻게 형성시켜 왔는지에 관심이 있는 연구자로서 흥미롭게 보지 않을 수 없었다. 이 지면에서 다룰 수는 없겠지만, 산불과 숲 관리를 둘러싼 지식에 여러 논쟁이 있으므로 앞으로의 전시에서는 불멍을 더 섬세하게 들여다보는 작업이 필요할 것 같다.

<그림 3> 문화유산관 전시물. 200년 된 나무의 단면 나이테를 통해서 보여주는 한국사 및 세계사 연표 (왼쪽). 니카라과의 숲속에서 녹음된 곤충의 울음소리를 들려주는 전시 설비 (오른쪽).

<그림 4> <불멍: 불에 멍들다> 전시. 국내·외에서 발생한 큰 산불이 표시된 지도.

나머지 두 전시관은 점점 세계산림엑스포가 지역의 축제로 축소되는 인상을 심어주었다. 휴양치유관은 시민들이 숲에서 여가와 쉼을 누릴 수 있도록 하는 수목원과 산림복지를 담당하는 국내 기관, 숲을 즐기기 좋은 관광 명소들이 소개되었다. 산업교류관은 규모로 봤을 때 다섯 전시관 중 가장 커 보였는데, 아마도 산림청을 비롯한 많은 협력 기관 및 기업과 산림조합의 활동 그리고 인삼, 송이버섯 등 지역 임산물 제품을 홍보하고 판매하는 장소이기 때문일 테다. 전시의 마지막으로 산업교류관 근처 마당에는 나무를 베고 수확하기 위한 산림장비들이 전시되어 있었는데, 그 육중한 몸으로 한국 임업의 발전을 주장하는 듯했다.

마지막 전시관들을 관람하고 여러 질문들이 머릿속을 맴돌기 시작했다. 이곳에서 산림엑스포의 주제, “세계, 인류의 미래”로서의 숲은 잊혀진 것일까? 산림엑스포 주제 영상이 보여줬던 기후변화에 대한 위기감은 이제 뒤로 하고 휴양지에 대한 정보와 임산물을 즐기는 것으로 엑스포 관람을 마무리하는 것은 과연 적절한 일일까? 한편, 산림엑스포에서 세계에 대한 비판적인 관점과 실천을 기대하는 것은 너무 연구자적인 응시에 기반한 것일 수 있겠다고 생각했다. 어쩌면 강원도 그리고 숲을 통해서 생활을 영위해나가는 지역주민들에게 세계는 너무 거대하고 생계 터전으로서의 숲을 홍보하고 알리는 것이 더 중요하지 않았을까 싶은 것이다. 세계의 미래도 중요하지만, 그 미래에서 살아갈 지역주민들의 필요를 충족시키는 것 -관광객의 확보와 지역경제 활성화- 이 엑스포의 진짜 목적인 것이 아닐까. “세계적으로 사고하고 지역적으로 행동하라”는 유명한 세계시민주의의 격언이 엑스포에서는 “세계적으로 사고하고 지역적으로 전시하라”, 혹은 “지역적으로 소비하라”로 번역될 수 있을 것이다.

산림엑스포 전시를 이런 감상으로 마무리하면서 약간의 씁쓸한 마음이 있었지만, 랜드마크를 지나칠 수는 없었다. 통상의 엑스포는 랜드마크를 통해 사람들의 눈길을 끌고 전시를 통해 주제에 맞는 감성과 메시지를 전달하는 방식으로 설계되어 왔다. 강원세계산림엑스포도 마찬가지였는데, 주행사장의 저 멀리서도 보이는 45m 높이의 솔방울 모양을 한 전망대는 코스 상 전시를 다 둘러보고 올라가게 되어 있었다. 이를 통해 아름다운 설악산과 동해 바다 경관이 엑스포의 대미를 장식하도록 했다. 산과 바다라는 자연이 엑스포가 진행된 이 지역의 진정한 랜드마크이며 삶의 근간이 된다는 것을 상기시키는 배치라고 생각했다. 이러한 배치에는 관람객들이 자연경관의 아름다움을 기억해서 강원도에 다시 찾아오기를 바라는 마음도 담겨있지 않았을까 추측해 본다. 기후변화와 산불, 산림 개발 및 해안 침식 등을 둘러싼 숱한 문제들에 대해서는 참으로 무심하게 설악산과 동해 바다는 그저 그곳에 있는 것처럼 보였다. 언제까지 우리가 이들을 그저 아름답게 바라볼 수 있을까.

<그림 5> 강원세계산림엑스포의 랜드마크 건축물인 솔방울 전망대(왼쪽)와 전망대에서 내려다본 주행사장 전시관 (가운데). 오른편에 있는 텐트가 산업교류관이다. 전망대에서 바라본 지역의 실질적 랜드마크인 설악산의 울산바위(오른쪽).

강원세계산림엑스포를 나오며

숲의 역사, 문화, 산업 등에 대한 산림엑스포의 전시는 숲과 인간이 오랜 시간 어떤 관계를 맺어왔는지를 사료(史料)와 조형물을 통해서 보여준다는 점에서 교육적으로도 가치 있고, 흥미롭기도 했다. 그렇지만 앞서 이야기한 것처럼 이를 통해서 엑스포의 주제가 설득력 있게 다루어졌는지는 의문이 남는다. 푸른지구관의 주제 영상에서 제시된 기후변화라는 거대한 문제에 대해서, 숲을 가꾸고 이용해 온 역사와 문화가 세계와 인류의 미래에 어떤 답이 될 수 있을까? 영상에서는 조림을 강조했지만, 당연히 조림만으로 기후변화를 해결할 수는 없다. 산림엑스포의 전시들은 산림의 역사와 문화를 보여줄 뿐, 미래에 대한 전망은 섣불리 얘기하지 않는 듯했다. 이는 관람객에게 과거를 돌아보고, 숲과 인간의 미래를 고민해보도록 성찰적 질문을 제시하는 방법일 수도 있다. 지금껏 자본과 과학기술의 스펙터클에 기대온 엑스포가 미래에 대해 얼마나 낙관적인 약속을 남발했으며, 그 약속들은 과연 얼마나 지켜졌는가? 그러나 아무것도 도전하지 않고 약속하지 않는 엑스포도 만족스럽지는 않았다. 변화하는 기후와 지역의 맥락에서 숲과 임업은 어떤 도전에 직면해 있으며,9 어떤 미래를 추구하는지 등을 논하기에 산림엑스포의 마지막 전시들은 너무나 현재적이었다.

산림엑스포 견학은 이렇게 끝나고 마는 것일까? 다른 생각을 해볼 여지는 전시장을 나가며 순전히 예기치 못한 만남에 의해 가능했다. 전망대까지 둘러보고 엑스포를 나가며 푸드트럭이 있는 곳을 지나갔다. 오후 5시가 지났으므로 많은 관람객들이 이미 전시관을 떠났고 따라서 푸드트럭도 정리를 하는 것 같았다. 한 푸드트럭을 보니 산불 피해지 사진이 전시되어 있었고, “나와 같은 산불 이재민이 다시는 발생하지 않기를 바라는 마음입니다.”라는 현수막이 걸려 있었다. 푸드트럭의 사진을 찍고 있으니 운영자분께서 ‘왜 이렇게 여기에 관심을 갖냐’고 물으며 찾아오셨다. 산불 문제에 관심이 있다고 말씀드리고 잠깐 이야기를 나눠보니 그분은 2017년 강릉 산불로 집을 잃은 경험이 있는 분이셨다. 민간인 최초로 산불방지캠페인을 위한 사단법인을 만들어 운영하고 계셨고, 이번 엑스포에는 홍보를 위해 푸드트럭으로 참여했다고 하셨다. 푸드트럭을 통한 수익은 산불방지 캠페인과 피해지 지원에 사용하실 계획이라고 덧붙이셨다. 엑스포의 끝무렵에 재난 경험 후 캠페이너로 회복된 삶의 한 면을 볼 수 있었다. 아쉽게도 마감시간이 다 되어 짐을 정리하고 계셨던 터라 금방 헤어질 수밖에 없었지만, 산림엑스포 전시 관람만으로는 떠올릴 수 없었던 중요한 질문을 하나 마주한 기분이었다. ‘산불 피해자들에게 숲은 어떤 장소이며, 산불 이후 삶은 어떻게 회복되는 걸까.’

산림엑스포 관람을 하기 전에는 엑스포가 국가와 자본, 기술에 대한 이데올로기를 나르는 문화적 기계라고만 생각했는데, 자세히 들여다보면 그곳에는 이데올로기로만으로는 설명되지 않는 사람들의 삶이 있다. 자본주의적 논리로 나무와 숲을 도구화하는 이들도 있겠지만, 나무와 숲을 사랑하는 이들, 그것에 감사하며 생계를 꾸려나가는 이들, 산불 문제를 환기시키기 위해 온 이들, 대단한 의무감이나 고민 없이 나들이를 즐기기 위해서 온 이들도 있다. 엑스포는 하나의 이벤트로 홍보되고, 공통의 긍정적인 감정을 추동시키고자 많은 자원을 동원하고, 그것의 평가는 주로 관람객 수와 경제적 성과로 이루어지지만, 엑스포를 경험하는 이들은 다수이고, 그들은 엑스포 경험을 각자 다르게 해석했을 것이다. 인류학자 아나 칭(Anna Tsing)이 ‘알아차리기의 기술(Arts of noticing)’10을 통해 버섯을 둘러싼 장소와 사람들의 관계로부터 자본주의 너머의 세계를 상상했듯, 엑스포를 경험하고 평가할 때, 관람객 수와 경제적 지표, 많은 이들의 눈길을 끄는 전시만이 아니라 푸드트럭 한 켠에 숨어있는 이야기를 알아차릴 수 있다면, 엑스포의 전시와 그 지역의 미래는 더 풍요로워지지 않을까.

<그림 6> 산불방지캠페인 푸드트럭

읽을거리

하세봉. (2019). 동아시아 엑스포의 역사: 메가 이벤트의 감성공학, 산지니.

서양의 엑스포와의 비교 속에서, 그리고 근대화의 과정 속에서 동아시아 박람회의 역사를 조망한 책. 박람회 연구에 대한 이론적인 틀과 더불어 세계 박람회에서 동아시아의 위상과 맥락을 잘 소개해준다. 세계사, 동아시아사라는 큰 맥락에서 지역적 엑스포를 이해해본다면 또 어떨까?

Notes & References

1 강원도민일보. (2023년 10월 23일). 산림엑스포 ‘산림수도 강원’ 비전 전세계 각인. https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1209727; 강원일보. (2023년 12월 6일). [The 초점] 강원세계산림엑스포 성공 이유. https://m.kwnews.co.kr/page/view/202312051927043695

2 세계 엑스포라고 이름붙여져 있지만, 강원세계산림엑스포는 국제박람회기구(BIE)가 승인하는 엑스포는 아니었다. 만약 산림엑스포가 BIE에서 승인된 특별 엑스포로 열렸다면, 다른 국가들도 경쟁적으로 참여했을 것이다.

3 KBS. (2023년 10월 22일). 강원세계산림엑스포 폐막…목표 관람객 달성했지만. https://www.youtube.com/watch?v=DLz2txaAB3w

4 Rydell, Robert W., John E. Findling, and Kimberly Pelle. Fair America: World’s fairs in the United States. Smithsonian Institution, 2000; Molella, Arthur P., and Scott Gabriel Knowles, eds. World’s Fairs in the Cold War: Science, technology, and the culture of progress. University of Pittsburgh Press, 2019; 하세봉. 동아시아 엑스포의 역사: 메가 이벤트의 감성공학, 산지니, 2019.

5 스웨덴, 브라질 등의 임업엑스포: https://www.forestryexpo.se/en/, https://expoforest.com.br/en/

6 2023 강원세계산림엑스포 브로셔.

7 예를 들면, 역사학자 David Fedman의 Seeds of Control (2020)은 일본이 식민지배 초기에 한반도의 숲을 어떻게 가꾸었는지를 보여준다.

8 DMZ에서의 평화 담론에 대해서는 다음의 책을 참고할 것. Kim, Eleana J. Making peace with nature: Ecological encounters along the Korean DMZ. Duke University Press, 2022.

9 관련된 문제들이 2023년 10월 18일에서 19일에 걸쳐 진행된 강원산림포럼의 학술행사 “강원특별자치도 시대의 지속가능한 강원산림 발전방안”에서 다루어지기는 했으나, 전시장과 학술행사 장소(양양군)가 멀리 떨어져 있어서 지역주민 및 관람객들이 논의에 참여하기는 어려웠을 것이라 생각한다.

10 Tsing, Anna Lowenhaupt. The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press, 2015, 22p.

댓글 남기기